今回は、家づくりをはじめると、よく出てくるキーワードである「気密性」と「断熱性」の関係について紹介します。

住宅展示場などに行くと、用語の説明はされることが多いですが、それぞれがどう相関しているのか、まで解説できる住宅会社は実はほとんどいません。

少し難しい話ではありますが、性能にこだわるのであれば大切なポイントになってきます。

高性能な新築を考えている方は、必見のコラムです。

それでは、今回のコラムの結論からみていきましょう。

・気密性を表すC値の測定は換気口などを塞いで測定するため、実際に生活し始めるときの気密性ではない

・気密性が高いことのメリットは、「建物の寿命を伸ばすコト」と「実態としての断熱性を上げるコト」の2つ

・気密性を上げることと同時に熱交換型の換気扇を使わないと、気密性を上げてもあまり効果がない

・C値が変わると、“ 実態としての ” 断熱性能(UA値)が最大で1.0程度も変わる!

※測定条件により異なる

<1> 高気密は何がいいの?

住宅展示場でよく聞くアピールで、「高気密高断熱」という用語があります。

しかし、気密性は家の隙間を示す用語であり、断熱性は家の保温性を示す用語で、別々のことを指す用語を一括りにしています。

・気密性:C値(数値が少ないほど家の隙間が少なく、精度の高い施工がされている)

・断熱性:UA値(家の壁・床・屋根などの外周部からの熱の出入りを示す。数値が小さいほど、熱の出入りが少ない=高断熱となります ※計算上)

上記のように、C値・UA値という普段の生活ではあまり聞かない用語・数値で表現されます。

2つの大きな違いは、C値(気密性)は施工精度で左右されること、UA値(断熱性)は図面上での計算で断熱材やサッシの性能で左右される点です。

つまり、気密性は施工(現場)、断熱性は設計(机上の計算)ということになります。

このように似たような用語であっても、現場で出すモノと計算で出すモノという違いがあることから、相関させることが難しいのです。

隙間が少ないと冷暖房が効きやすそうな気がしますが、「実際にどれくらい違ってくるの?」という説明までできる住宅会社はかなり少ないです。

それでは、まず気密の基礎知識から解説していきます。

<1-1> 実は公的な基準がない

断熱性や耐震性は、共通の計算方法が存在して長期優良住宅などを取得する際の基準としても、守るべき数値があります。

しかし、長期優良住宅にもZEHにも気密性に関する基準はありません。

そのため、同じ断熱性能の家を建てていても、隙間が多い家とそうでない家では、実態としては差があるものの、計算上はその違いは表されていません。

<1-2>換気口は考慮せず

家の隙間と聞くと、一番最初に思い浮かぶ部分と言えば、換気口ではないでしょうか?

しかし、気密性能を測定する際、換気口は塞いで測定します。

その理由は、換気口は必要な空気の通り道であり、それ以外に隙間がないかどうか?を見るためのものだからです。

そのため、気密性を表すC値は実際に生活し始めるときの気密性とは異なる点に留意しておきましょう。

<2>気密性を上げるメリット

それでは、続いて気密性を上げるメリットを紹介していきます。

メリットは大きく2つあり、「建物の寿命を伸ばすコト」と「実態としての断熱性を上げるコト」です。

<2-1>高気密のメリット① 建物の長寿命化

高気密の1つ目のメリットは、隙間が少ないことによって結露などのリスクを防止でき、建物の寿命が長くなることです。

家にはコンセントや壁・床のつなぎ目など、どうしても細かい隙間が存在します。

隙間が多いと、夏や冬など室内外の温度差が大きい季節に、様々なところで結露が発生しやすく、躯体を痛める可能性があります。

隙間を少なくすることで、そういったリスクを抑制できます。

<2-2>高気密のメリット② 実態の断熱性を上げる

つづいて2つ目のメリットは、「実態としての断熱性を上げるコト」です。

今回のコラムの一番、注目のポイントとなりますが、計算上の断熱性能(UA値)を実態に近づけることができます。

実態に近づけるとは、どういうことか?

断熱性能は窓や断熱材など、熱がどれだけ出入りするか?を計算上で示しているものになります。

この計算には、建物の隙間などは一切考慮されておらず、壁や窓の素材の熱の伝わりにくさを数値で計算しています。

しかし、家を建てて生活をする時には建物にはどうしても隙間があり、同じ素材を使っていても隙間の大小で、実際の温熱環境が変化してきます。

気密性能を上げることで隙間が少なくなり、実態としても断熱性能、つまり保温性がよくなります。

詳しい効果は後ほど解説しますので、お楽しみに。

<3>熱交換型の換気扇を併用しないと効果半減

前章では、高気密のメリットを考察してきました。

2つ目のメリットで紹介した断熱性をさらに、実態に近づけて快適な空間を考えていくと、換気扇にもこだわる必要があります。

換気扇は、外の空気と中の空気を入れ替える重要な設備ですが、換気扇の仕様によって空気質が大きく変わってきて、実生活における満足度が変わってきます。

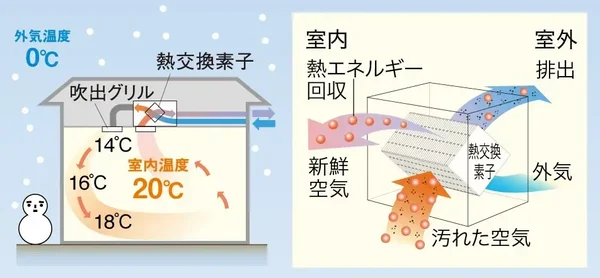

<3-1>熱交換があることで様々なメリットが

出典:パナソニック

換気扇の中には、熱交換型というタイプがあります。

室内の空気と屋外の空気を入れ替える時、温度や湿度だけをお互いで伝えながら換気をすることで、室内の環境を維持しやすくします。

例えば冬季の場合、屋外 0 ℃、室内 20 ℃だとすると、一般的な熱交換換気扇であれば、室内に空気を取り込む際、16℃ぐらいまで加温して給気します。

これには電気も使わず自然の現象を利用した手法となっています。

通常、換気扇で空気を取り入れてくると0℃の寒い空気が入ってきますが、この熱交換により冷暖房設備が必要以上に動くことなく光熱費の削減にもつながります。

もちろん、室内環境も快適に保ちやすい側面もあり、最近人気が高い設備の1つです。

<3-2>気密性を上げる時には熱交換型換気扇が必須

気密性(C値)には、換気扇の開口は考慮していない旨を前章でお伝えしましたが、実際の生活では換気扇の開口は開いた状態で使うわけです。

気密性を上げるのであれば、熱交換型の換気扇を使わないと、結局は外壁などの穴から空気が漏れていくため、気密性を上げた意味・効果が半減してしまいます。

また、断熱性についても計算上は必要な数値が出ているかもしれませんが、実際に住んでみると思ったよりも冷暖房の効きが良くない、ということになるかもしれません。

昨今の新築では、断熱性がよく比較検討されがちですが、机上の計算であるUA値で表現される断熱性能だけでなく、実態としての気密性能や換気機器の性能にこだわることが大事です。

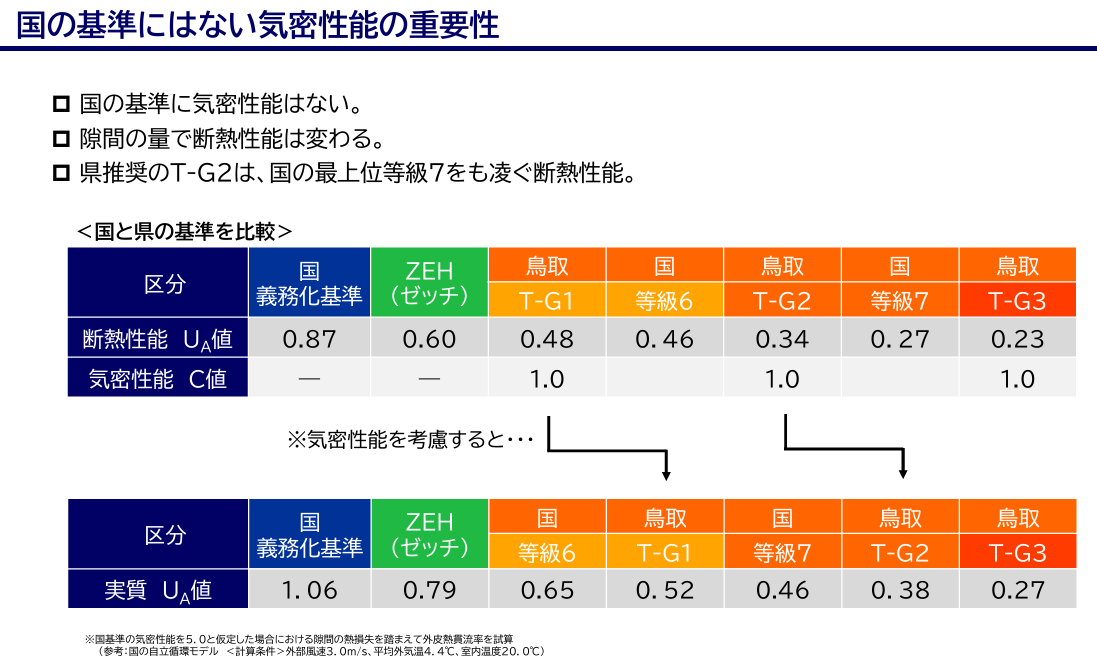

<4>C値の違いで実態のUA値が変わる

それでは、気密性能であるC値が変わると、“ 実態としての ” 断熱性能(UA値)がどれぐらい変わるのか?をみていきましょう。

結論からお伝えすると、C値次第ではUA値が2.0程度も悪化してしまいます。※条件により異なる

出典:鳥取県・とっとり健康省エネ住宅「NE-ST」関連資料

上図は、鳥取県が独自で定めている基準の解説資料の抜粋です。

気密性能の基準は未だ国では定められていませんが、鳥取県は独自の基準としてC値:1.0以下という指針を出しています。

その気密性能を考慮すると、例えばUA値:0.48の場合、実態としてのUA値は0.52程度になる、という表になっています。

一方、気密性能が全く考えられていない場合、例えばUA値が0.46、いわゆる断熱等級6まで上げたとしても、実態の断熱性能は断熱等級5以下となってしまっていることを表しています。(UA値:0.65)

少し難しい話ではあるので、詳細の解説は省きますが、ここでお伝えしたいポイントは「断熱性能は気密性能と大きく相関している」ということです。

まとめ

エツサスでは、コストパフォーマンスが高い規格プランをご用意していますが、このコストパフォーマンスは科学的に検証された結果となっています。

そのため、エツサスの住宅は断熱等級6を超えるのはもちろん、気密性能も全棟で測定しており、C値は0.5を切る性能を出しています。

また、今回ご紹介したような換気扇も熱交換型タイプを採用しており、机上の計算だけでなく実態としても高性能な家をご提案しています。

さらに、北陸の湿気の多い気候に合うよう空調設計もされている状態で、1,770万円(税抜)~という価格です。

単純なローコスト住宅でもなく、全国画一的な高性能住宅でもないエツサスは、今回紹介したような北陸の気候風土の実態までを考えた家づくりになっています。

実生活においてもベストな性能を発揮できる住宅になるよう、今回のコラムを参考にしてみてください。

今回ご紹介したような空気質の違いを感じたい場合、エツサスのモデルハウスにぜひお気軽に見学へお越しください。