今回は北陸の暑い夏に最適な冷房設計の考え方を解説していきます。

北陸の蒸し暑い夏を快適に過ごすための、空調や換気の設計ポイントをお伝えしていきます。

このコラムで高断熱住宅ならではの見落としがちなポイントをしっかり押さえましょう。

それでは、今回のコラムの要点から見ていきましょう。

・高断熱住宅は、部屋の帖数=エアコンの帖数ではない

・吹抜があることで、1~2階の空気が対流しやすくなり、家全体の熱負荷を効率よくエアコンで処理しやすくなる

・全熱交換型の第1種熱交換気扇は湿度調整にも役立ち、高断熱住宅ならではの「室内ジメジメ問題」を軽減してくれる

・日射の侵入を室外で防ぐと、室内の熱負荷が軽減されることから、南側の窓にシェードなどを取り付けるとよい

<1> 部屋の帖数=エアコンの帖数ではない

例えば、20帖のLDKには20帖用のエアコンを取り付けることが、いわば当たり前と思っていませんか?

実は、高断熱住宅ではこの法則のままエアコンを選ぶと失敗と言えるでしょう。

まずは、その理由から見ていきましょう。

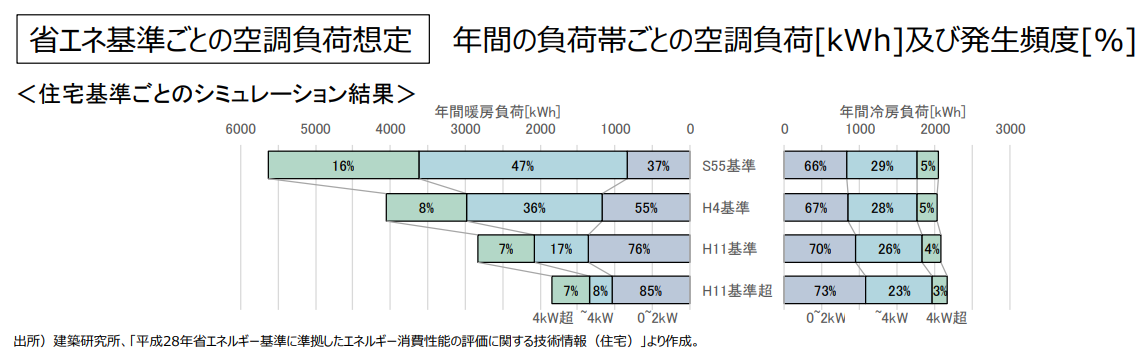

<1-1>エアコンの能力はほぼ無断熱の家を基準にしている

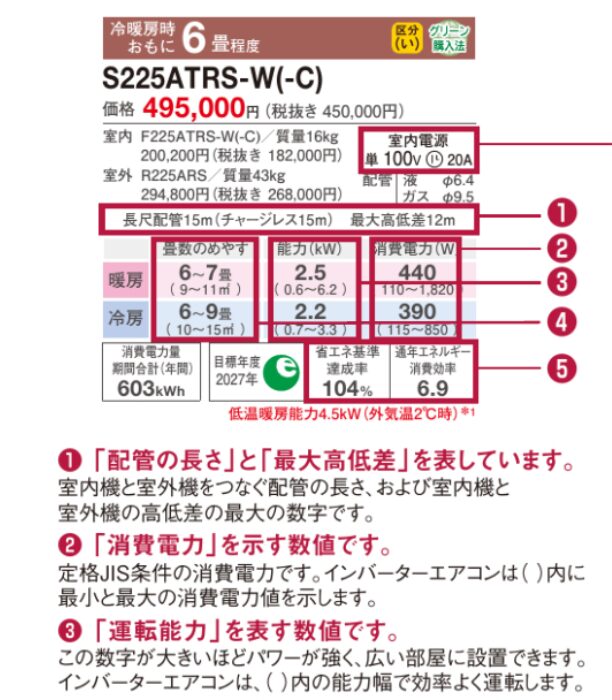

出典:資源エネルギー庁・エアコンディショナーの 畳数目安、測定方法について

エアコンの帖数表示は、どんな家を想定して〇帖と言っているのか?

それは、昭和55年のほぼ無断熱の住宅を想定した基準の帖数表記になっています。

エアコンは家電量販店などで購入でき、様々な家に設置されることから「最悪条件を考慮した帖数表記」になっているわけです。

しかし、こちらのコラムをご覧になっている方の多くは、新築を検討されている方ではないでしょうか。

昨今の新築は高断熱となっており、かなり保温性の高い家であり、20帖に20帖用エアコンをそのまま設置してしまうと「過剰スペック」になります。

<1-2>エアコンの本来の能力は「kW」で決める

エアコンには例えば6帖用(2.2kW)という表記がされています。

まず、このkWとは消費電力ではなく、エアコンが1時間あたりに室内から取り除ける熱量(冷房運転時)、または室内に加える熱量(暖房運転時)を表しています。

つまり、上記のカタログのとおり、運転能力を示す数値です。

また、このkW表示の数値が大きいほど、たくさんの熱調整ができることから、より広い部屋を冷暖房できるということになります。

ただ、みなさんがエアコンを買いに行ったとき、自分の部屋に何kW必要なのか?わかりにくいため、帖数表記をしていますが、この帖数表記が前述の通りの昔の家が基準になっていることからエアコンの選び方は注意が必要です。

例えばエツサスの30坪(約60帖)のプランであれば、家全体の熱処理をするために、2.8kW程度で足りるため、10帖用のエアコン1台でまかなえます。

このように、本来は室内の熱負荷から、エアコンの最適な能力を選ぶべきなのです。

<2>高断熱住宅でエアコンを上手に活用する

高断熱住宅はその名の通り断熱性が高いため、エアコンの効きが早いのですが、実はデメリットもあります。

それは、「エアコンが全然動かずに室内がジメジメする問題」です。

これはどういったことか?

エアコンは例えば設定温度27℃にしておくと、27℃まで室内を冷やすように運転します。

そして27℃前後に到達したことを本体が感知すると、一休みします。

これを専門用語では「サーモオフ」と呼びますが、エアコンが運転し続けるとどんどん室内の温度が低下するため、動いたり止まったりしながらエアコンは室内温度を調整しています。

高断熱住宅の場合、すぐにエアコンの設定「温度」には到達してしまいます。

北陸の夏はジメジメしますが、除湿はエアコンの室内機を空気が通過しないと除湿ができません。

人間は、温度だけでなく湿度も含んだ「全熱」で体感しており、温度だけでなく湿度も下がらないと本当に快適な空間にはなりにくいのです。

しかし、高断熱住宅の場合、すぐに設定温度に到達してエアコンがすぐに一時停止状態になり、エアコンの室内機が循環しないため、除湿ができないという現象が発生します。

さらにエアコンの能力が過大だと一時停止している時間も長くなり、高断熱住宅なのに「イマイチ快適にならない」となります。

<2-1>吹抜などを活用してエアコンに適度に負荷を与え続ける

出典:エツサスの施工事例

エツサスでは、小さくても必ず吹抜・リビング内階段を採用しています。

その理由の1つに、エアコンの能力を最適化するためという理由があります。

小さい空間になると、エアコンが「こまめにサーモオフさせる通常の使い方」になってしまいますが、「ゆるやかに、安定して動き続けやすい設計」をします。

エツサスでは空間を区切らず、1階と2階をつなげる吹き抜けや、リビング階段を採用することで、エアコンの効く範囲を広げます。

部屋全体が少しずつ温まったり冷えたりするため、すぐに設定温度に到達せず、エアコンが安定して運転しやすくなるのです。

結果として、サーモオフが減ることで、家中を快適な温湿度に保つことができるだけでなく、ムダなエネルギー消費を抑えることにもつながります。

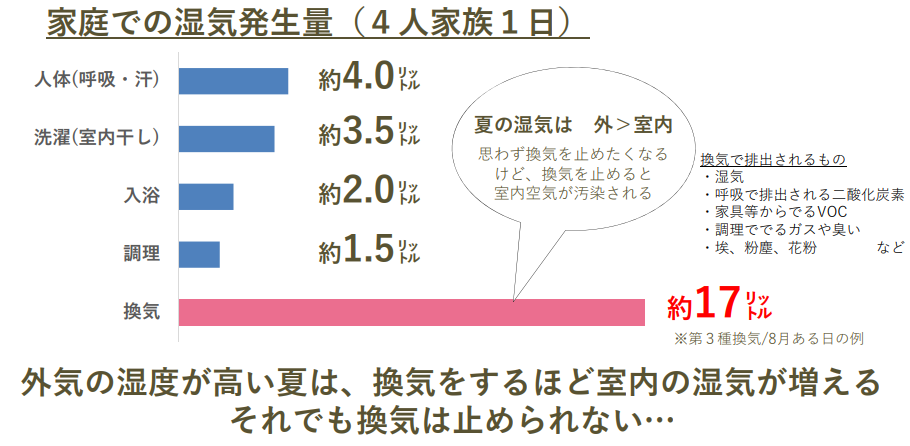

<3> 換気設計も湿度管理で大事な要素

つづいて、北陸のジメジメした夏に大事な要素は、全熱交換型の換気扇を採用することです。

まずは「全熱交換」とは?について、深堀していきましょう。

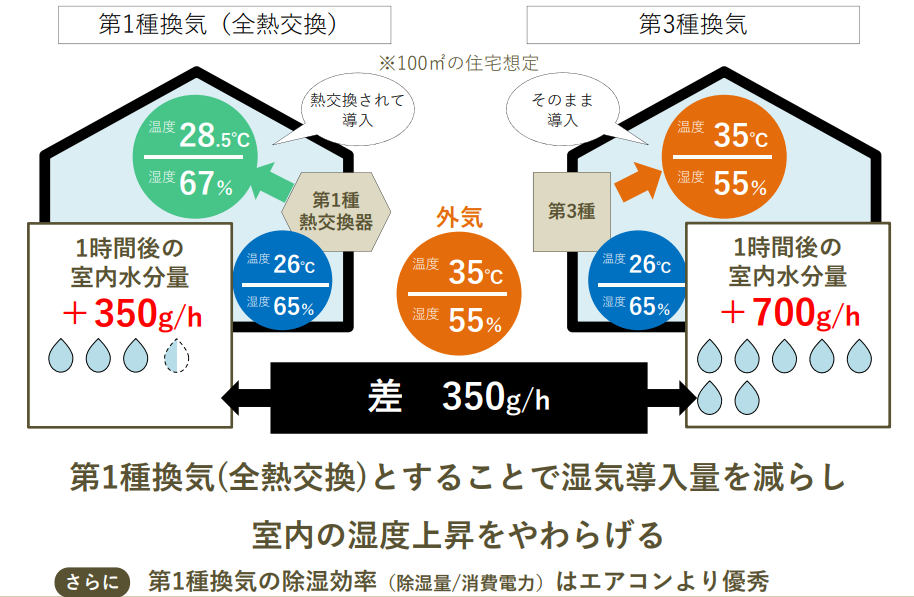

<3-1> 全熱交換は温度だけでなく湿度も交換してくれる

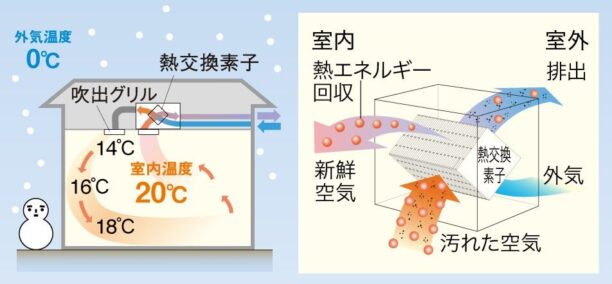

まず熱交換とは、室内の空気と室外の空気が交わることなく、「熱だけ」を伝えながら換気する仕組みのことです。

電気などを使わず、熱が高いところから低いトコロへ移動する習性と、紙のような素材の特性を活かした仕組みになっています。

この熱交換をする部位のことを素子と言いますが、顕熱素子と全熱素子という2種類のタイプが存在します。

全熱は温度だけでなく湿度も交換するタイプで、顕熱素子は温度のみ交換するタイプです。

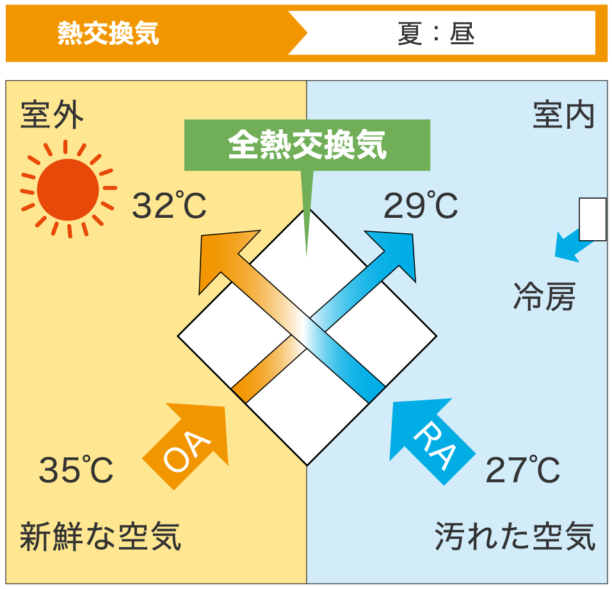

出典:パナソニック

すなわち、全熱交換型の第1種熱交換気扇を採用していると、室内で冷やして除湿した空気と、外の蒸し暑い空気をぶつけて温度と共に湿度も調整して室内に取り込むことができます。

この効果により、例えば外の温湿度が35℃・80%のような空気であっても、室内で冷房がきいている状況であれば、室内に取り込まれる空気は29℃・80%程度まで調整されてくることになります。

<3-2>全熱交換型の換気扇は除湿器以上!?

出典:エツサス・資料

ここで「湿度が80%のままで下がっていなくない?」と思った方は鋭いです。

しかし、温度が低下していることに注目です。

35℃・80%と、29℃・80%では空気中に含まれる水分量は大きく違い、具体的には約約7.7g/㎥の差があります。

換気量にもよりますが、30坪程度の家であれば1日に約22Lの除湿を行なうことになり、ハイパワーな除湿器1台で取れる水分量に相当します。※120㎥×6.7g×24時間=約22L

出典:エツサス・資料

さらに換気方式での違いでも、全熱交換型の換気扇の場合、一般的に外気をそのまま取り込む3種換気に比べて、室内の湿度量(絶対湿度)が大きく変わってきます。

上記の条件では、1時間あたりに取り込まれる水分量が、全熱交換の1種換気では半減しています。

仮に室内が27℃・60%の状態であれば、相対湿度は5~6%程度の変化がある計算になり、体感温度にも影響してきます。

換気時に取り込む湿気量をそもそも減らすことで、ジメジメ問題を解決します。

<4>昼間の日射を外から防ぐ効果

出典:LIXIL

北陸の蒸し暑い夏を乗り切る、最後の方法です。

家の中が暑くなる原因の1つとして、室内に差し込む日光からくる熱も影響しています。

その日射を室内に入ってくる前に防ぐことで、室内の熱負荷が軽減されます。

それには屋外、特に南側の窓にシェードなどを取り付けることがおすすめです。

古来、日本では「すだれ」と呼ばれていますが、古の知恵が現代の酷暑でも活きているわけです。

まとめ

今回は夏の暑さ対策、特に北陸の蒸し暑さ対策として空調・換気設計で注意すべきポイントを解説してきました。

エツサスは「北陸の住まいに最適な性能」をブランドイメージとして掲げていますが、今回ご紹介したような空調・換気で蒸し暑さを低減することができるシステムを標準的に導入しています。(第1種全熱交換気扇)

また、「10帖用エアコンで家全体を暖冷房できる家」を強みにしていますが、この一文にはエアコンの特性と北陸の気候風土を理解しながら、最適な機器を選定している意味も含まれています。

ぜひ、数値だけでなく北陸に合った高性能住宅を考えている方は、ぜひエツサスまでお気軽にお問い合わせください。